Sa traduction du roman Le cinquième navire de Monika Kompaníková cette année a remporté l’un des principaux prix du prix littéraire de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. L’Américaine Janet Livingstone a contribué de manière significative à l’exportation de la littérature slovaque à l’étranger.

Le chemin vers la traduction primée et plusieurs autres a commencé il y a plus de 30 ans, lorsqu’elle est arrivée en Slovaquie après novembre en tant que professeur d’anglais. Ainsi commença une riche histoire de relation personnelle avec le pays et la langue, qui se poursuit encore aujourd’hui.

Une jeune Américaine arrive en Tchécoslovaquie peu après la révolution, éprouve l’euphorie de la construction d’une nouvelle société, apprend la langue, tombe amoureuse, fonde une famille, se sépare plus tard et s’en va. Mais il revient toujours. Avez-vous déjà pensé que cela ressemblait au sujet d’un livre?

Cela m’est venu à l’esprit. Bien sûr, j’écrirai sur ma vie un jour. A propos de comment je suis venu en Slovaquie, puis reparti, y compris mes enfants entre deux cultures et ainsi de suite. C’est un grand défi, mais aussi un énorme travail.

De quelle forme littéraire s’agirait-il ?

Je n’appellerais probablement pas ça de la littérature, ce serait des mémoires. Mais certainement avec humour, car j’ai vécu toutes sortes de choses ici. J’ai parcouru le monde, mais j’ai passé la plupart de mon temps en Slovaquie. Je parlerais beaucoup des différences culturelles. En anglais on dit que le diable est dans les détails. Maintenant, j’y pense beaucoup, surtout maintenant que je vis à nouveau en Amérique et que j’ai plus de recul. J’y suis dix mois par an et je viens ici deux.

Les deux premières semaines, je trouve toujours que oh, j’ai oublié ça, c’est amusant et ça me tape sur les nerfs. Toutes ces habitudes. Par exemple, soupe obligatoire pour le déjeuner ou médecins qui prescrivent du thé. J’aime ces exemples. Ce sont des détails intéressants, si on peut les présenter. J’aimerais écrire quelque chose comme ça, mais je ne sais pas quand j’aurai le temps. Maintenant, je fais un travail normal. J’ai des enfants qui ont encore besoin de soutien et je dois subvenir à mes besoins.

Nous n’avons pas encore ce livre, alors décrivons quelque chose de votre vie. Pourquoi avez-vous décidé de venir ici en premier lieu ? Cela ne semble pas vraiment un changement de carrière pour quelqu’un d’aller dans un pays inconnu au milieu d’un quart de travail et sans connaître la langue. C’est aventureux.

C’est une histoire intéressante. Cela commence par les langues que j’ai apprises très tôt. Ma mère était francophile, j’ai donc appris le français à l’âge de sept ans. Cela a fonctionné pour moi. J’ai de l’ouïe et je l’ai toujours apprécié. J’aime avoir une personnalité différente avec chaque langue. En tant qu’étudiante, j’avais déjà des années d’enseignement des langues derrière moi. A l’université, j’ai appris le russe, ma première langue slave. C’était encore sous le socialisme, mais ils m’ont convaincu que c’était la langue de l’avenir, et en plus, j’ai des racines là-bas. Mes ancêtres juifs sont partout dans la région.

J’ai transpiré la grammaire russe pendant trois ans avant de pouvoir bégayer une phrase. Ensuite, je suis aussi allé à l’école en Russie. Plus tard vint l’étude des relations internationales à l’Université de Georgetown à Washington. Il y avait beaucoup de bons professeurs, parmi lesquels Madeleine Albright. Une femme incroyable et forte. Elle était très pragmatique, intelligente avec un sens de l’humour. Je l’aimais en tant que personne. L’étude durait depuis environ quatre mois lorsque la révolution a éclaté dans votre pays.

J’imagine que lorsque cela s’est produit, Albright a pris le téléphone et a appelé Václav Havel, qui est ensuite venu en Amérique en février 1990 avec des étudiants tchèques et slovaques. En plus de son discours au congrès, il était également à notre université. C’est alors que ma relation avec la Tchécoslovaquie a commencé. Il y avait des organisations qui envoyaient des professeurs d’anglais ici. J’étais dans la première vague, je suis venu à l’été 1990 pendant deux mois.

Qu’est-ce que c’était?

Je vivais avec une dame à Karlova Ves qui ne parlait pas anglais. Je ne parle que russe et j’ai compris que ce n’était pas très adapté. Il y avait donc une barrière linguistique, mais elle y voyait une opportunité de gagner de l’argent. Le gros problème est venu quand elle m’a fait des pancakes à la banane, que je n’avais jamais mangés de ma vie. Il y avait beaucoup de choses bizarres comme ça, mais j’ai traversé l’été et c’était incroyable. J’ai découvert que cela n’avait rien à voir avec la Russie. J’ai aussi été en France et en Suisse, mais je n’ai jamais connu ce qu’il y a entre les deux. Toute cette région. C’était très intéressant. Les couleurs, la lumière, l’ambiance.

Il y avait l’euphorie de la révolution. Il y avait aussi des conseils pour les légumes, mais j’étais excité. Et fatigué aussi, parce qu’on a tellement bu. Les étudiants voulaient m’emmener partout et tout me montrer. Je suis revenu un an plus tard, non plus en tant que professeur d’anglais, mais en tant que jeune diplômé en relations internationales. J’ai eu beaucoup de chance, car ils venaient de fonder l’Institut des relations internationales à l’Université Comenius. Ils voulaient vraiment quelqu’un qui parlait anglais et pouvait enseigner.

Je n’étais pas du tout prêt pour ça, mentalement ou émotionnellement. Mais j’ai essayé de reproduire ce que j’ai vécu lors de l’étude à Washington. Parmi mes premiers élèves figuraient, par exemple, Ivan Korčok, Rasťo Káčer, Ľubica Bindová et Ján Orlovský. À l’époque, bien sûr, je n’avais aucune idée de ce que tout cela signifiait. Mais c’était incroyable parce que c’étaient des gens de mon âge qui avaient abandonné leur carrière et décidé de servir leur nouveau pays. C’était l’expérience de ma vie, d’enseigner à de telles personnes, même si je ne pouvais même pas communiquer correctement.

Vous avez immédiatement ouvert l’espace pour observer toutes ces différences, n’est-ce pas ?

Je suis venu à l’école le premier jour d’étude et la salle de classe était fermée. Je n’ai jamais vécu ça en Amérique. Je devais enseigner à partir de neuf heures et je me tenais dans le couloir comme un idiot. Et maintenant? Le premier étudiant arrive et je lui dis que je ne peux pas entrer dans la salle. J’avais aussi honte. Et il a dit que la femme de ménage avait probablement la clé et qu’elle allait la chercher. Il a réglé le problème et j’ai appris que les nettoyeurs ont beaucoup de pouvoir. Ce sont des choses que les gens d’un autre monde ne peuvent pas savoir. Toute mon histoire concerne la façon dont ces côtés ont été parfaitement divisés pendant des décennies, et quand une personne a traversé la frontière, elle n’en avait aucune idée. Tout ce que je savais de la Tchécoslovaquie, c’est qu’elle avait de bons gymnastes et que Martina Navrátilová et Ivan Lendl en étaient originaires. Et encore une chose à propos du verre. A part ça, absolument rien.

La Tchécoslovaquie changeait après la révolution, et la culture auparavant interdite coulait ici de l’Occident. Les gens qui venaient ici étaient considérés comme des messagers de la démocratie. Vous en êtes-vous sentie partie prenante ?

J’ai senti que c’est encore un monde si fermé ici. Il fallait savoir l’aborder. Je n’arrêtais pas d’entendre dire que c’est un problème, que cela peut être un problème, que tout est un problème. J’étais parfois inquiet et anxieux à ce sujet. Il y a aussi eu des moments où j’ai eu l’impression de pratiquer un peu l’impérialisme culturel ici parce que je ne savais pas ce que je faisais. Par exemple, quand j’ai parlé de

Cet article est un contenu exclusif pour les abonnés Denník N.

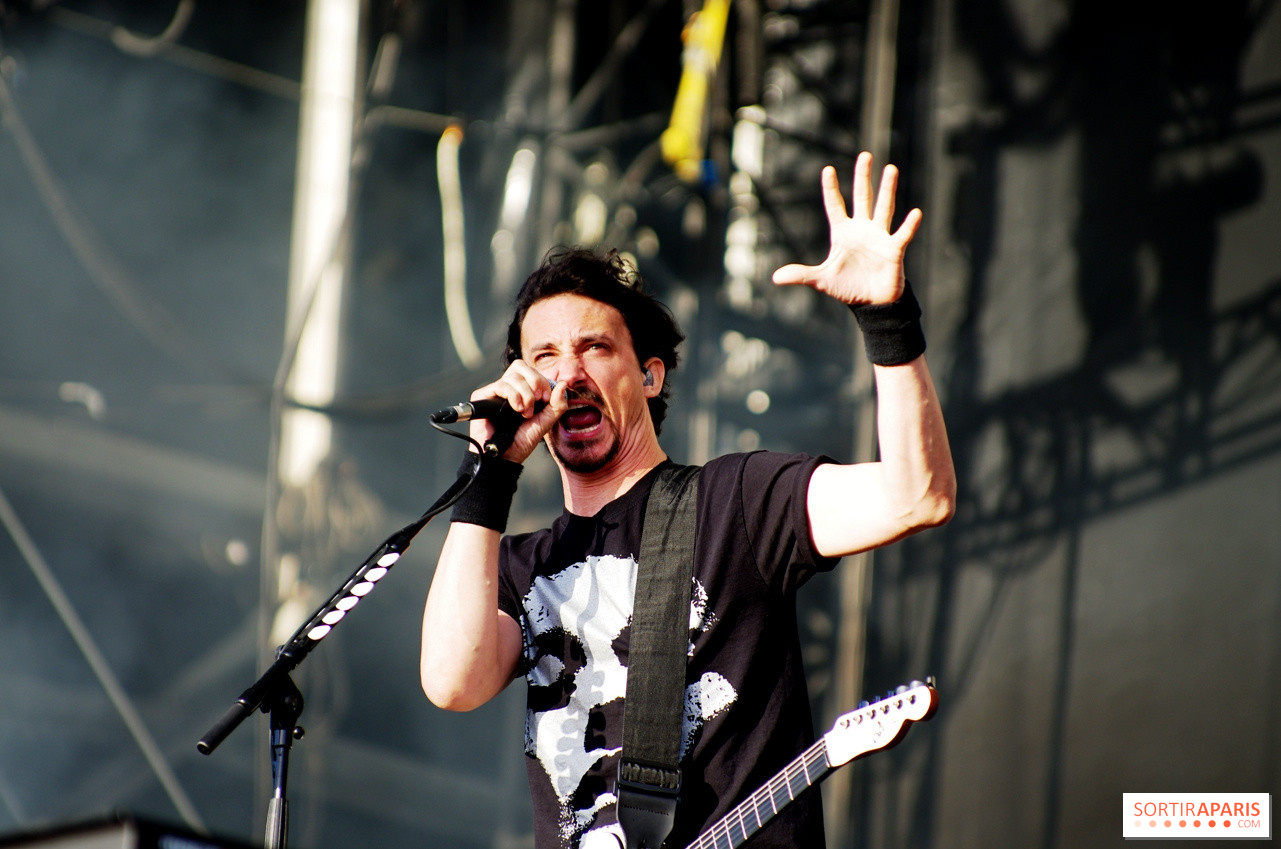

« Fanatique de musique. Penseur maléfique. Accro au café. Spécialiste du voyage. Créateur. Praticien de l’Internet.